从小我就听身边的长辈说起爷爷的故事,他们说爷爷参加过抗美援朝,又为核武器研发奉献了一生。我从前只是觉得敬佩,然而几天前与爷爷的对话让我意识到爷爷的一生极具时代特点——那是老一代共产党员奔跑与奉献的一生。

所以我想在这里讲讲我爷爷徐祝卿的故事。那段革命岁月早已随着时间逐渐模糊,我作为一个倾听历史的晚辈,也只能在字里行间中拼凑出那段岁月的生涩影像,但其中蕴含的红色精神已足够我们细细品味、学习和发扬。

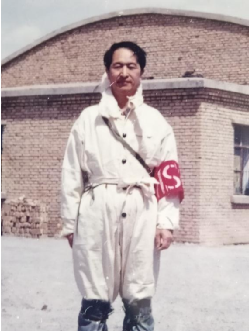

一九五一年,正在读初二的爷爷响应国家号召进入军事干部学校,两年后便跟着部队以卫生员的身份进入朝鲜,踏上抗美援朝的战场,这时我的爷爷才十八岁。爷爷入朝时是冬天,积雪路滑,又是夜行军,禁止照明,经常要摸黑跑许多封锁线,所以摔跤对他们来说是常有的事。摔了跤就只有爬起来继续跑,以免拖累大部队。就这样摔了就爬起来,爬起来又摔了,一晚上往往要摔七八跤。不过我的爷爷算是很幸运的了,就在他们到达东线准备向前推进时,美国和朝鲜于一九五三年七月二十七日停战,因此爷爷并未直接参战。此后爷爷又在非军事区待了一年多,期间他在六十三师做卫生工作的同时开始自学初中和高中的内容。

在那个人心惶惶的年代,我不清楚爷爷是如何能有如此的远见和定力,或许读书本就是他的理想,只是在国家需要的时候他可以毅然放下自己的理想远赴战场。这似乎是那个年代许多人的写照。

回国后爷爷插班进入读了一年高三,并于一九五八年参加高考,成功地考上了中国科学技术大学学习固体物理专业。爷爷说,从前读大学比现在苦得多,仅靠着一点伙食费和生活费,省吃俭用才能熬过一个月,许多人甚至因为营养不良而患病。

一九六三年毕业后,爷爷根据分配进入青海二二一厂参与核武器研究。一九六五年,爷爷被编入氢弹突击队进行氢弹的研制,其中他主要负责核武器的冷实验,参与了当时所有型号的氢弹实验。我们都知道研制氢弹对当时的中国意义有多大,没有外援,没有借鉴,这些全部都转化为了压力,而这些压力毫无疑问地落在了像爷爷一样的科研人员身上。紧张的科研任务,简陋的科研条件,日复一日的加班熬夜,终于在两年后氢弹爆炸成功的一瞬间转化为无以复加的欣喜。

一九七零年,爷爷响应国家三线建设的号召来到四川剑阁县开封区,在我们口中的“一所老点”继续奋斗在科研一线。原来的研究所往往建立在深山之中,条件艰苦,教育资源匮乏,所以老一辈研究员的儿女往往很难考上大学,老一代人常说的一句话叫做“献了终生献子孙”。但是如同爷爷在朝鲜期间也不忘记读书一样,我的爷爷奶奶都十分重视教育,最终他们的两个孩子也都考上了大学走出了山沟。

值得一提的是,爷爷从工作开始直到二零零二年正式退休,都一直奋斗在科研一线。他多次拒绝了让他当行政官的提议,用他的话说就是:“我只想搞科研。”这或许就是他的初心,而他也的确遵循了一生。

这就是我爷爷的一生。他的一生并不伟大,因为还有许许多多的人做着相同的事,那是一个时代的缩影;但他的一生足够精彩,因为他将国家的命运揉进自己奋斗的一生。

我在爷爷的故事里看到了两个放在如今也难能可贵的品质:将人生目标与国家紧密联系,以及坚定目标并奋斗终身。当然,那段岁月蕴含的有现实意义的精神远不止于此,这些精神将会引领我们为中国的发展贡献出自己的力量。我想,这样的精神不应该被时间冲蚀,应当发扬才是,这大概也是我们追溯革命岁月的意义。

老一辈人作为亲历者,那些岁月已深深融入血脉;我们作为后辈,应当谨记历史沧桑,赓续红色血脉。

图一 爷爷在朝鲜战场的照片 图二 爷爷准备进行核试验的照片

图三 爷爷被授予抗美援朝胜利七十周年纪念勋章

“踏寻岁月长征,赓续红色荣光”探访宣讲团